Como la vida, ya que no se entiende una sin la otra, la muerte está presente como tema central de los poemas de la historia. Difícil se hace encontrar una dicotomía tan extrema como la vida y la muerte, lo que hace que ambos conceptos hayan sido tomados hasta el hartazgo por la gran mayoría de los poetas, en todos los tiempos.

“Plegarias en penumbra”, mi segundo poemario, trata sobre la vida, lo que irremediablemente lo lleva a abordar el tema de la muerte, como en este poema XIII

El humano, animal que tiene en suerte

esa espada que pende en su conciencia,

es constante amenaza de existencia,

al poder conocer su propia muerte.

El saber que la vida se termina,

el vivir con la muerte en su destino,

no entorpezca el andar en su camino,

ni le haga presentir que se avecina.

Si no fuera porque tiene el recurso

de olvidar cada instante ese apagón,

que por más que produzca algún bajón

no le impide a la vida dar su curso.

Y esos ratos de pleno despertar

no le dejan al hombre alternativa

de pasar por la vida en forma activa,

si es su tiempo el que debe aprovechar.

En el mismo “Plegarias…”, entre otros, cabe destacar un fragmento del poema CII, el temor a la muerte, que de alguna manera insinúa un temor a vivir…

¿Por qué se le teme a la muerte?

También se le teme a la vida…

¿No habrá que temerle

a la vida después de la muerte?

En mi primer libro “Soy el silencio” la muerte no estaba exenta de menciones, como en esta estrofa del poema XXVIII.

El olvido es muy cruel porque siempre liquida,

es capaz de esconder en un soplo lo actuado,

prematura la muerte de aquel descuidado

que vive el presente y pero pronto lo olvida.

Seguramente no haya poema más clásico y conocido sobre la muerte que el “Romance de El Enamorado y la Muerte”, de autor desconocido, que comienza de esta manera, aludiendo a la muerte como más fría que la nieve y de la que no se puede escapar. El romance es verdaderamente una carrera contra el tiempo.

Un sueño soñaba anoche

soñito del alma mía,

soñaba con mis amores

que en mis brazos los tenía.

Vi entrar señora tan blanca

muy más que la nieve fría.

-¿Por dónde has entrado, amor?

¿Cómo has entrado, mi vida?

Las puertas están cerradas,

ventanas y celosías.

-No soy el amor, amante;

la Muerte que Dios te envía.

-¡Ay, Muerte tan rigurosa,

déjame vivir un día!

-Un día no puede ser,

un hora tienes de vida.

Quizás tan o más clásica que este romane es la primera, la más célebre de las “Coplas por la muerte de su padre”, de Jorge Manrique

Recuerde el alma dormida,

avive el seso e despierte

contemplando

cómo se passa la vida,

cómo se viene la muerte

tan callando;

cuán presto se va el plazer,

cómo, después de acordado,

da dolor;

cómo, a nuestro parescer,

cualquiere tiempo passado

fue mejor.

“¿Cuándo vendrá la muerte?” (fragmento), de Diego de Torres Villarroel

La muerte, aunque parece que se esconde,

cada momento nos está acechando;

dejémosla que siga y que nos ronde.

Ella va y viene, y nos está esperando,

y ya que nos oculta cómo y dónde,

estemos prontos para siempre y cuándo.

“Para entonces” (fragmento), de Manuel Gutiérrez Nájera

Quiero morir cuando decline el día,

en alta mar y con la cara al cielo,

donde parezca sueño la agonía

y el alma un ave que remonta el vuelo.

“Morir, dormir”, de Manuel Machado

«Hijo, para descansar,

es necesario dormir,

no pensar,

no sentir,

no soñar…»

«Madre, para descansar, morir».

Dentro de los Poemas Póstumos de Vicente Huidobro, aquí te comparto el 19

La muerte que alguien espera

la muerte que alguien aleja

la muerte que va por el camino

la muerte que viene taciturna

la muerte que enciende las bujías

la muerte que se sienta en la montaña

la muerte que abre la ventana

la muerte que apaga los faroles

la muerte que aprieta la garganta

la muerte que cierra los riñones

la muerte que rompe la cabeza

la muerte que muerde las entrañas

la muerte que no sabe si debe cantar

la muerte que alguien entreabre

la muerte alguien hace sonreír

la muerte que alguien hace llorar

la muerte que no puede vivir sin nosotros

la muerte que viene al galope del caballo

la muerte que llueve en grandes estampidos

“Muerte mía”, de Meira Delmar

La muerte no es quedarme

con las manos ancladas

como barcos inútiles

a mis propias orillas,

ni tener en los ojos,

tras la sombra del párpado

el último paisaje

hundiéndose en sí mismo.

La muerte no es sentirme

fija en la tierra oscura

mientras mueve la noche

su gajo de luceros,

y mueve el mar profundo

las naves y los peces,

y el viento mueve estíos,

otoños, primaveras.

¡Otra cosa es la muerte!

decir tu nombre una

y otra vez en la niebla

sin que tornes el rostro

a mi rostro, es la muerte.

Y estar de ti lejana

cuando dices la tarde

vuela sobre las rosas

como un ala de oro .

La muerte es ir borrando

caminos de regreso

y llegar con mis lágrimas

a un país sin nosotros

y es saber que pregunta

mi corazón en vano,

ya para siempre en vano,

por tu melancolía

otra cosa es la muerte.

“Una noche de verano”, de Antonio Machado —

Una noche de verano

—estaba abierto el balcón

y la puerta de mi casa—

la muerte en mi casa entró.

Se fue acercando a su lecho

—ni siquiera me miró—,

con unos dedos muy finos,

algo muy tenue rompió.

Silenciosa y sin mirarme,

la muerte otra vez pasó

delante de mí. ¿Qué has hecho?

La muerte no respondió.

Mi niña quedó tranquila,

dolido mi corazón.

¡Ay, lo que la muerte ha roto

era un hilo entre los dos!

“Poema de la íntima agonía” (fragmento), de Julia de Burgos

Es un dolor sentado más allá de la muerte.

Un dolor esperando… Esperando… Esperando…

Todas las horas pasan con la muerte en los hombros.

Yo sola sigo quieta con mi sombra en los brazos.

“No le hables de la muerte…” (fragmento), de Marilina Rébora

No le hables de la muerte…

No le hables de la muerte, háblale de las flores,

de la aurora dorada y el ocaso de fuego,

del azul del océano y el arco de colores,

de los ríos de plata y el astro sin sosiego.

Cuéntale del amante los dichosos amores,

del reír de los niños eternamente en juego,

del canto del poeta y de los trovadores,

del que con fe suplica y hace escuchar su ruego.

“Malagueña”, de Federico García Lorca

La muerte

entra y sale

de la taberna.

Pasan caballos negros

y gente siniestra

por los hondos caminos

de la guitarra.

Y hay un olor a sal

y a sangre de hembra,

en los nardos febriles

de la marina.

La muerte

entra y sale,

y sale y entra

la muerte

de la taberna.

José Gorostiza cierra su “Muerte sin fin” con estos versos:

Desde mis ojos insomnes

mi muerte me está acechando,

me acecha, sí, me enamora

con su ojo lánguido.

¡Anda, putilla del rubor helado,

anda, vámonos al diablo!

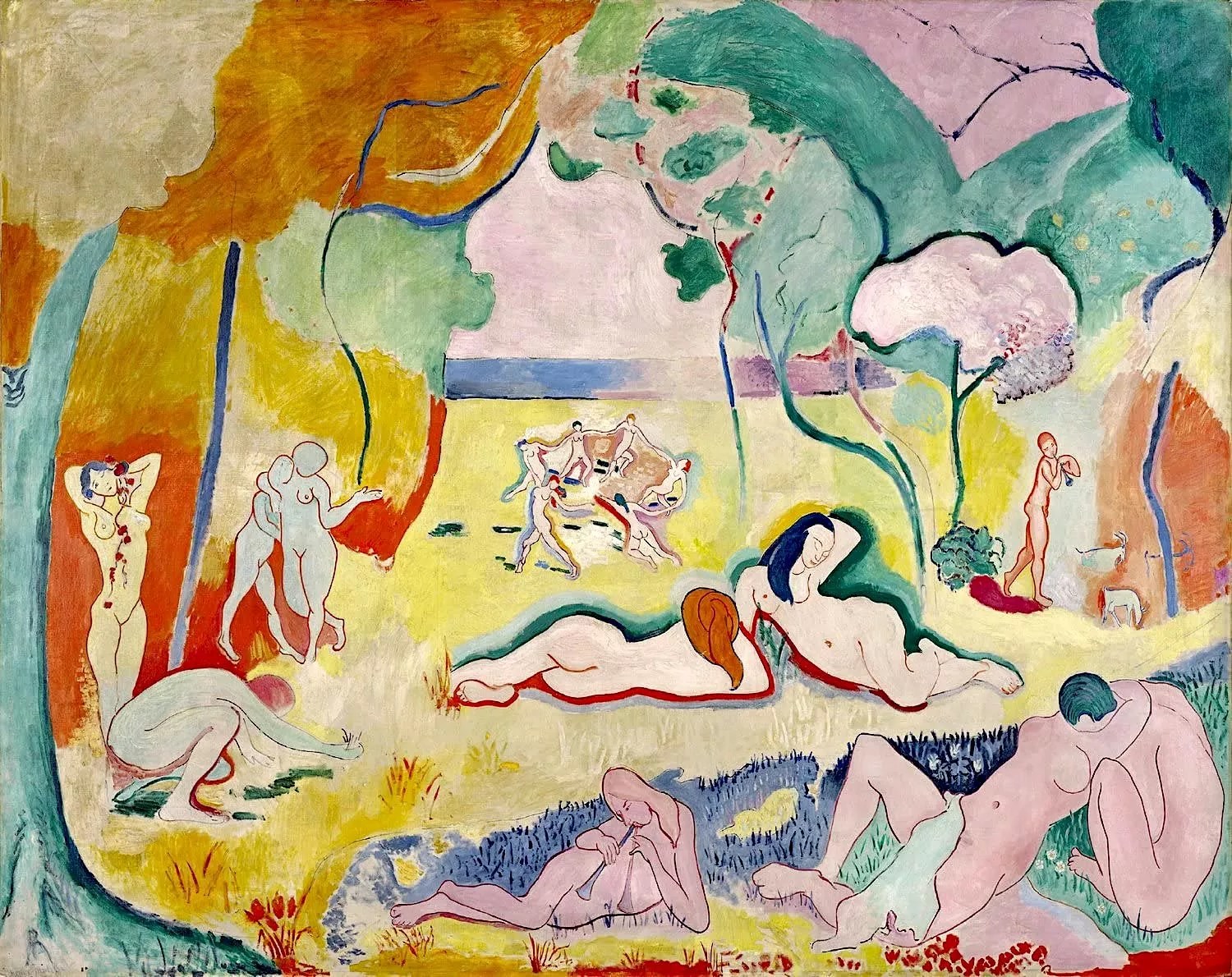

Nota: La imagen corresponde a la pintura “Pirámide de cráneos”, de Paul Cézanne.

Espero volver a verte por aquí…